부 (행정 구역)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

부는 한국, 중국, 일본, 베트남 등에서 사용된 행정 구역의 명칭이다.

한국에서는 고려 시대에 주요 도시에 설치되었으며, 조선 시대에는 도시와 주변 농촌 지역을 포함하는 행정 구역으로, 1895년 갑오개혁으로 23부제가 시행되면서 최상위 행정 단위가 되었다. 일제강점기에는 도시 지역만을 관할하는 행정 구역으로 성격이 바뀌었고, 광복 후 1949년 시로 일괄 개칭되었다.

중국에서는 한나라 시대부터 다양한 의미로 사용되었으며, 당나라 시대에는 주와 같은 급의 행정 단위로, 명나라와 청나라 시대에는 성 아래의 일반적인 행정 구역으로 사용되었다. 중화민국 수립 후 폐지되었으며, 중화인민공화국에서는 부활하지 않았다.

일본에서는 정부나 관청을 의미하거나, 현의 한 종류로 사용되었다. 메이지 유신 이후 부현삼치제에 따라 교토부, 오사카부, 도쿄부 3개의 부가 설치되었으며, 현재는 교토부와 오사카부만 남아있다.

베트남에서는 15~19세기 행정 구역 단위로 사용되었으며, 성과 현 사이의 중간 행정 구역으로 자리 잡았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 행정 구역 - 십삼도

십삼도는 1896년 조선이 23부제를 개편하며 전국을 13개 도로 재편하고 관찰사를 둔 행정구역 체계로, 일제강점기까지 행정구역 개편을 거치며 유지되다가 해방 이후 남북한의 상이한 행정구역 체계로 나뉘었다. - 조선의 행정 구역 - 이십삼부

이십삼부는 1895년 갑오개혁으로 조선 정부가 8도 체제를 대체하여 시행한 지방 행정 구역 개편으로, 중앙집권화 강화 및 행정 효율성 증대를 목표로 전국을 23개의 관찰부로 재편하고 행정 구역 명칭을 ‘군’으로 통일했으나, 행정 불균형, 통상 업무 혼란, 군 등급제로 인한 불평등 심화 등의 문제로 중앙집권화 목표 달성에 실패했다. - 일본의 행정 구역 - 정령지정도시

정령지정도시란 일본에서 인구 50만 이상의 도시 중 총무대신이 지정하는 도시로, 도도부현과 유사한 권한을 가지며 국가와 직접 소통이 가능하고 지방선거도 같은 시기에 실시되지만, 특별구는 지정될 수 없고 지역 불균형, 과도한 개발 등의 문제점도 존재한다. - 일본의 행정 구역 - 도 (행정 구역)

도는 여러 국가에서 행정 구역 단위로 사용되며, 중국에서는 시대에 따라 행정구역의 지위가 변화했고, 한반도에서는 조선의 8도 체제가 남북한의 도 체계의 기반이 되었으며, 일본에서는 홋카이도에서만 '도' 명칭을 사용하고, 이탈리아와 스페인 등 다른 국가에서도 각기 다른 의미로 사용된다. - 행정 구역 단위 - 행정동

행정동은 법정동을 기준으로 설치되며, 행정력 효율성을 위해 법정동을 통합하거나 분할하는 과정에서 현재의 형태로 발전했다. - 행정 구역 단위 - 구성국

구성국은 단일 국가 내에서 상당한 자치권을 가지나 완전한 독립성은 없는 자치 또는 연합된 단위들을 의미하며, 연합 왕국이나 연방 국가 등 다양한 형태로 존재하고, 자치권과 중앙 정부 권한 간의 균형은 지속적인 논의 대상이다.

| 부 (행정 구역) | |

|---|---|

| 개요 | |

| 정의 | 전통적인 행정 구역 |

| 기원 | 중국 |

| 한국 | |

| 명칭 | 부 (府) |

| 설명 | 조선시대의 행정 구역 단위 |

| 종류 | 대도호부 도호부 목 |

| 일본 | |

| 명칭 | 부 (府, ふ) |

| 설명 | 도쿄도, 교토부, 오사카부의 광역 자치 단체 과거의 후쿠오카부, 아이치부 현재의 정령지정도시를 구성하는 행정구 |

| 베트남 | |

| 명칭 | Phủ ( phủ ) |

| 설명 | 과거 베트남의 행정 구역 단위 현재는 하노이와 호찌민시의 일부 구역 명칭 |

| 중국 | |

| 명칭 | 府 (fǔ) |

| 설명 | 중국의 역사적인 행정 구역 단위 명나라와 청나라 시대에 사용 |

| 같이 보기 | |

| 같이 보기 | 목 (행정 구역) 군 (행정 구역) 현 (행정 구역) |

2. 한국

한국 역사에서 '''부(府)'''는 고려 시대부터 광복 이후까지 사용된 주요 행정 구역 단위였다. 시대에 따라 그 위상과 성격이 변화하였다.

고려 시대에 부는 목(牧)보다는 낮고 현(縣)보다는 높은 위상을 가진 행정 구역이었으나, 원나라 간섭기에 그 체계에 변화를 겪었다.

조선 시대에는 부의 위상이 목보다 높아져 한성부, 개성부 등 주요 도시와 지역을 중심으로 설치되었다. 부는 조선의 기본적인 지방 행정 단위인 부, 목, 군, 현 중에서 가장 격이 높은 단위 중 하나였다. 시대적 필요에 따라 일부 군현이 부로 승격되거나 부가 폐지되기도 하였으며, 갑오개혁 중인 1895년에는 잠시 8도제를 폐지하고 전국을 23개의 부로 나누는 23부제가 시행되어 부가 최상위 행정 구역의 역할을 하기도 했다.

일제강점기에 들어 1914년 부제가 실시되면서 부의 성격은 크게 변화하였다. 기존의 부에서 농촌 지역을 분리하여 군으로 독립시키고, 시가지 지역만을 관할하는 새로운 형태의 부가 만들어졌다. 이는 일본의 시제(市制)를 모델로 한 것으로, 도시 지역에 거주하는 일본인의 권익을 보호하려는 목적도 있었다. 이 시기 부는 점차 늘어나 1945년 광복 당시에는 22개에 달했다.

1945년 광복 이후에도 부 명칭은 잠시 사용되었으나, 1949년 8월 15일 대한민국 정부가 지방자치법을 시행하면서 서울특별자유시(1946년 개칭)를 제외한 전국의 부를 시(市)로 일괄 개칭하였다. 이로써 '부'는 한국의 공식적인 행정 구역 명칭으로서는 더 이상 사용되지 않게 되었다. 조선민주주의인민공화국 지역에서도 부를 시로 개칭하였다.

2. 1. 고려 시대

고려 시대부터 부(府)는 주요 도시를 나타내는 행정 구역 단위로 사용되었다. 995년에는 개성이 개성부(開城府)로 지정되었다. ''고려사'' 지리지에는 왕경인 개성부를 비롯하여 천안부(천안), 경산부(성주), 안동부(안동), 남원부(남원), 장흥부(장흥) 등이 기록되어 있다. 이 시기 부의 수령은 지부사(知府事)였는데, 이는 주의 수령인 지주사(知州事)나 군의 수령인 지군사(知郡事)와 이름만 다를 뿐 같은 품계였다. 즉, 부는 목보다는 낮고 현보다는 높은 위상을 가졌다.그러나 원나라의 간섭을 받게 되면서 고려의 행정 체계에 변화가 생겼다. 3경(京) 제도가 폐지되었고, 1308년(충렬왕 34년)에는 동경(경주)이 계림부로, 남경(서울)이 한양부로 바뀌었으며, 이후 서경(평양)도 평양부가 되었다. 1310년(충선왕 2년)에는 기존에 있던 목(牧) 대부분이 부로 강등되었고, 이전에 부였던 지역들은 주나 군으로 격하되었다. 공민왕 이후 일부 지역이 다시 목으로 승격되기도 했지만, 대부분의 부는 조선 시대로 이어졌다.

2. 2. 조선 시대

조선 시대의 부는 도시적 성격의 큰 고을과 그 주변 농촌 지역을 아우르는 행정 구역이었다. 당시 고을은 규모에 따라 부(府), 대도호부, 목, 도호부, 군, 현 등으로 나뉘었으며, 부는 그 아래에 면을 두었다. 이러한 체제는 갑오개혁 시기인 1895년 23부제를 제외하고는 1914년까지 이어졌다. 이는 1995년부터 시행된 대한민국의 도농복합시와 유사한 측면이 있다.

조선 건국 초기에는 고려 말 원나라의 영향으로 설치되었던 다수의 부가 존재했으나, 수령의 명칭(유수, 부윤, 부사)이 다양하여 혼란을 야기했다. 이에 1413년(태종 13년) 대대적인 행정 구역 개편을 단행하여, 수도인 한성부와 옛 수도인 개성부, 그리고 경주부(옛 동경), 평양부(옛 서경), 전주부(왕실 전주 이씨 본관 소재지), 영흥부(태조 이성계 출생지)만을 남기고 나머지 부는 모두 도호부로 격하했다. 각 부의 수령은 한성부에는 판윤, 개성부에는 유수, 나머지 부에는 부윤을 두었다. 1416년에는 영흥에서 조사의의 난이 발생하자 영흥부를 폐지하고 함흥부를 대신 설치했다. 이 개편으로 고려 시대와 달리 목(牧)보다 부(府)의 지위가 높아졌다. 1485년에 편찬된 법전인 경국대전에도 한성부는 한성부, 개성부는 개성부로 명시되었다.

이후 시대 변화에 따라 일부 부가 추가되거나 승격되었다. 1577년(선조 10년)에는 경기도 광주목을 광주부로 승격시켜 부윤을 두었다. 1627년(인조 5년)에는 강화도호부를 강화부로 승격시키고 유수를 파견했으며,[9] 1683년(숙종 9년)에는 광주부에도 유수를 두었다. 1793년(정조 17년)에는 수원도호부를 화성부로 개칭하고 유수를 두어 수원 화성 건설과 함께 도시의 위상을 높였다.

조선 고종 대에 이르러 갑오개혁이 추진되면서 행정 구역에 큰 변화가 있었다. 1895년 동학 농민 운동과 청일 전쟁 패배에 따른 시모노세키 조약 체결 이후, 기존의 8도제를 폐지하고 전국을 23개의 부로 나누는 23부제를 시행했다. 이 시기 기존의 부, 목, 군, 현 등은 모두 군으로 통일되었고, 새로 설치된 23개의 부가 최상위 행정 구역으로 기능했다. 각 부는 해당 지역의 중심 도시 이름을 땄으며, 농촌 지역까지 관할했다.

| 부 | 관할 지역 (일부) | 현재 지역 |

|---|---|---|

| 한성부 | 수도 서울 | 서울특별시 |

| 인천부 | 인천, 부평, 강화 등 | 인천광역시, 부천시, 김포시 일부 |

| 충주부 | 충주, 청주, 제천 등 | 충청북도 중·북부 |

| 홍주부 | 홍주, 공주 일부, 서산 등 | 충청남도 서부 |

| 공주부 | 공주, 대전, 부여 등 | 충청남도 동부, 대전광역시, 세종특별자치시 |

| 전주부 | 전주, 익산, 정읍 등 | 전북특별자치도 중·서부 |

| 남원부 | 남원, 장수, 임실 등 | 전북특별자치도 동부 |

| 나주부 | 나주, 광주, 목포 등 | 전라남도 중·서부, 광주광역시 |

| 제주부 | 제주도 전체 | 제주특별자치도 |

| 진주부 | 진주, 거창, 하동 등 | 경상남도 서부 |

| 동래부 | 동래, 부산, 울산 등 | 경상남도 동부, 부산광역시, 울산광역시 |

| 대구부 | 대구, 경주, 상주 등 | 경상북도 남부, 대구광역시 |

| 안동부 | 안동, 영주, 문경 등 | 경상북도 북부 |

| 강릉부 | 강릉, 삼척, 울진 등 | 강원특별자치도 영동 |

| 춘천부 | 춘천, 원주, 홍천 등 | 강원특별자치도 영서 |

| 해주부 | 해주, 연안, 평산 등 | 황해남도 |

| 개성부 | 개성, 풍덕, 장단 등 | 개성특별시, 경기도 일부 |

| 평양부 | 평양, 중화, 순천 등 | 평양직할시, 평안남도 |

| 의주부 | 의주, 철산, 용천 등 | 평안북도 서부 |

| 강계부 | 강계, 자성, 후창 등 | 자강도 |

| 함흥부 | 함흥, 정평, 영흥 등 | 함경남도 |

| 갑산부 | 갑산, 삼수, 풍산 등 | 량강도 |

| 경성부 | 경성, 부령, 길주 등 | 함경북도 |

그러나 23부제는 시행 1년여 만인 1896년 8월에 폐지되고, 8도제를 기반으로 한 13도제가 새롭게 시행되었다. 이 개편으로 수도인 한성부는 다시 부활했고, 이전에 유수를 두었던 광주부, 개성부, 강화부도 부의 지위를 되찾았다. 또한, 개항장을 중심으로 새로운 부가 설치되었다.

| 연도 | 내용 |

|---|---|

| 1896년 | 13도제 시행. 한성부, 광주부, 개성부, 강화부 부활. 개항장 인천부(제물포항), 동래부(부산항), 덕원부(원산항), 경흥부(조선-러시아 국경) 신설. |

| 1897년 | 개항장 삼화부(진남포), 무안부(목포) 추가 설치. |

| 1899년 | 개항장 옥구부(군산항), 창원부(마산항), 성진부(성진항) 추가 설치. |

| 1900년 | 평양군이 평양부로 다시 승격. |

| 1903년 | 개항장 소재 부(인천, 동래, 덕원, 경흥, 삼화, 무안, 옥구, 창원, 성진)들이 군으로 강등. |

| 1906년 | 군으로 강등되었던 9개 개항장이 다시 부로 승격. 광주부, 개성부, 강화부는 군으로 강등. |

이러한 과정을 거치며 조선 시대의 부는 시대 상황에 따라 그 위상과 역할이 변화하였다.

2. 3. 일제강점기

일제강점기의 부(府)는 이전 조선시대의 부와 명칭은 같지만 그 성격은 크게 달랐다.1914년 조선총독부는 부제를 실시하여 기존 12개 부의 관할 구역 중 농촌 지역인 면(面)을 분리하여 별도의 군으로 독립시키고, 나머지 시가지 지역만으로 새로운 부를 설치하였다. 이는 1888년 일본에서 실시된 시제(市制)에 대응하고, 주로 도시에 거주하던 일본인들의 권익을 보호하기 위한 조치였다. 이로써 부는 처음으로 농촌 지역과 분리되어 도시 지역만을 관할하는 행정 구역이 되었으며, 이는 오늘날 시(市) 행정구역의 기초가 되었다.

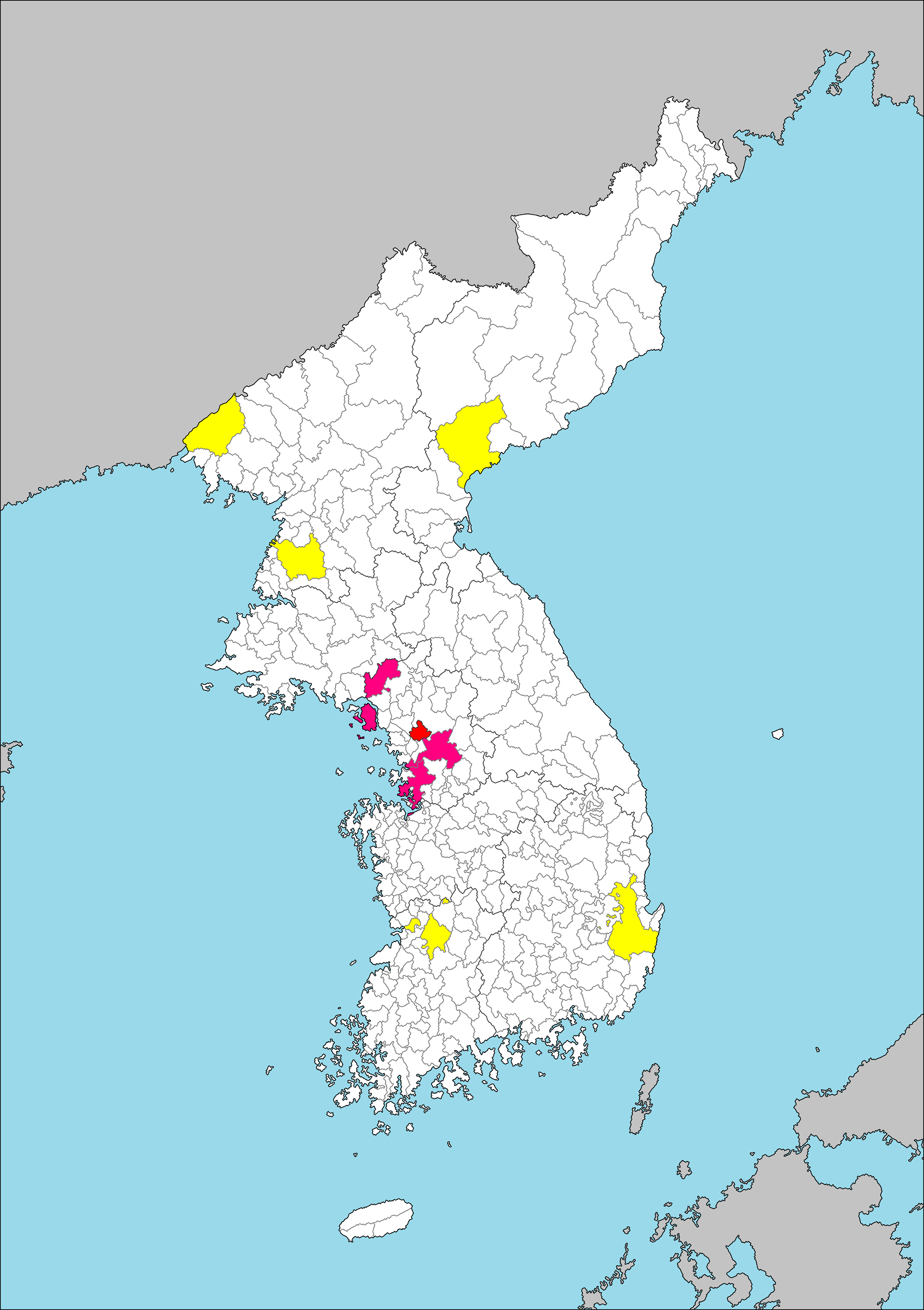

1914년 4월 1일 처음 설치된 부는 다음과 같다.

| 부 명칭 | 현재 행정구역 |

|---|---|

| 경성부 | 서울특별시 |

| 인천부 | 인천광역시 |

| 군산부 | 전북특별자치도 군산시 |

| 목포부 | 전라남도 목포시 |

| 대구부 | 대구광역시 |

| 부산부 | 부산광역시 |

| 마산부 | 경상남도 창원시 마산합포구, 마산회원구 |

| 평양부 | 조선민주주의인민공화국 평양직할시 |

| 진남포부 | 조선민주주의인민공화국 남포특별시 |

| 신의주부 | 조선민주주의인민공화국 신의주시 |

| 원산부 | 조선민주주의인민공화국 원산시 |

| 청진부 | 조선민주주의인민공화국 청진시 |

이후 조선총독부는 10개의 부를 추가로 설치하였다.

| 연도 | 추가 설치된 부 | 현재 행정구역 |

|---|---|---|

| 1930년 | 개성부 | 조선민주주의인민공화국 개성특별시 |

| 1930년 | 함흥부 | 조선민주주의인민공화국 함흥시 |

| 1935년 | 대전부 | 대전광역시 |

| 1935년 | 전주부 | 전북특별자치도 전주시 |

| 1935년 | 광주부 | 광주광역시 |

| 1936년 | 나진부 | 조선민주주의인민공화국 라선특별시 |

| 1938년 | 해주부 | 조선민주주의인민공화국 해주시 |

| 1939년 | 진주부 | 경상남도 진주시 |

| 1941년 | 성진부 | 조선민주주의인민공화국 김책시 |

| 1944년 | 흥남부 | 조선민주주의인민공화국 함흥시 흥남구역 |

이에 따라 1945년 광복 당시에는 총 22개의 부가 존재하였다.

2. 4. 광복 이후

1945년 광복 당시 전국에는 경성부, 인천부, 개성부, 대전부, 전주부, 군산부, 광주부, 목포부, 대구부, 부산부, 마산부, 진주부, 해주부, 평양부, 진남포부, 신의주부, 함흥부, 원산부, 청진부, 나진부, 성진부, 흥남부 등 22개의 부가 있었다.광복 이후 행정 구역 개편이 이루어지면서, 1946년부터 1947년 사이에 춘천부, 청주부, 이리부가 새로 설치되었다. 1949년 8월 14일에는 수원부, 여수부, 순천부, 포항부, 김천부가 추가로 설치되었다. 한편, 경성부는 1946년에 서울특별자유시로 승격되어 명칭이 변경되었기 때문에 이후의 부 명칭 변경 대상에는 포함되지 않았다.

1949년 8월 15일, 대한민국 정부는 지방자치법을 시행하면서 기존의 부(府) 명칭을 시(市)로 일괄 개칭하였다. 이때 남한 지역에는 인천부, 개성부[10], 수원부, 춘천부, 청주부, 대전부, 전주부, 군산부, 이리부, 광주부, 목포부, 여수부, 순천부, 대구부, 포항부, 김천부, 부산부, 마산부, 진주부 등 총 19개의 부가 시로 변경되었다.

조선민주주의인민공화국 지역에서도 부를 시로 개칭하였으며, 대한민국에서는 이북5도 행정 구역상 일제강점기에 존재했던 부 역시 편의상 시로 간주하여 칭하고 있다.

3. 중국

'부'(府)는 원래 관청 또는 지휘 기관을 의미하는 글자이다. "정부"(政府|zhèngfǔ중국어)나 "관저"(府邸|fǔdǐ중국어)와 같은 중국어 단어에서 찾아볼 수 있으며, 중국의 "내무부"(內務府|Nèiwùfǔ중국어)나 타이완의 "총통부"(總統府|Zǒngtǒngfǔ중국어)처럼 공식 기관의 이름에도 사용된다.

행정 구역 명칭으로서 '부'가 사용된 초기 사례 중 하나는 기원전 60년 한나라 시대에 설치된 서역도호부(西域都護府|Xīyù Dūhù Fǔ중국어)이다. '도호부'(都護府|Dūhù Fǔ중국어)는 글자 그대로 '사령관-보호관 청'을 의미하며, 일반적으로 '도호부'로 번역된다.

당나라 시대에는 행정 구역 체계가 정비되면서 '부'가 본격적으로 활용되었다. 627년, 당 태종(재위 626–649)은 전국을 10개의 도(道)로 나누고 그 아래 행정 단위를 감독하도록 했다. 이 과정에서 국경 지역에는 군사적 성격이 강한 43개의 도독부(都督府|dūdū fǔ중국어)가 설치되었고, 내륙 지역에는 주(州)가 일반적인 행정 구역 명칭으로 사용되었다.[1] 시간이 지나면서 '도독부'는 '부'로 축약되기도 했으며, 점차 규모가 큰 행정 구역은 '부'로, 작은 구역은 '주'로 부르는 관례가 생겨났다. 당나라 시기 '부'는 도 아래 주와 동등한 급의 행정 단위였으며, 주로 경사(수도)나 배도(부수도)와 같은 중요 도시에 설치되었다. 예를 들어, 수도 장안을 관할하는 옹주에는 경조부(京兆府)가, 부도 뤄양을 관할하는 낙주에는 하남부(河南府)가 설치되었다. 이 외에도 병주의 태원부(太原府), 익주의 성도부(成都府) 등이 있었다. 이러한 행정 구역으로서의 '부'는 군사적 성격의 도독부와는 구별되는 개념이었다.

송나라 시대에는 부의 설치가 더욱 늘어났으며, 로(路)라는 상위 행정 구역에 속했다. 원나라 시대에는 성(省) 아래에 속하게 되었고, 기존의 많은 주가 부로 승격되거나 변경되었다.

명나라와 청나라 시대에 이르러 '부'는 각 성 아래의 일반적인 행정 구역 단위로 자리 잡았다. 이 시기의 부는 때때로 '지부'로 번역되기도 하는데, 예를 들어 순천부가 있다. 또한, 특정 지역을 관리하는 부속 지부로서 '군민부'(軍民府|jūnmínfǔ중국어)가 설치되기도 했는데, 예를 들어 마카오의 내항을 관리하던 첸산의 군민부가 있었다.

1912년 청나라가 멸망하고 중화민국이 들어서면서 행정 구역 체계를 간소화하는 과정에서 '부'는 폐지되었다. 기존의 부는 현(縣) 또는 시(市)로 재분류되었다. 1949년 수립된 중화인민공화국은 이러한 행정 구획을 기본적으로 계승했으며, '부'라는 명칭의 행정 구역을 다시 설치하지 않았다. 과거 '부'였던 많은 지역은 현재 지급시가 되었다.

4. 일본

일본어에서 '부'(府)라는 한자는 政府|せいふ|세이후일본어(정부), 幕府|ばくふ|바쿠후일본어(막부), 内閣府|ないかくふ|나이카쿠후일본어(내각부), 立法府|りっぽうふ|릿포후일본어(입법부)와 같이 관청이나 정부 기관을 의미하는 단어에 사용된다. 또한, 현(県)의 한 종류를 지칭하는 이름으로도 쓰인다.

645년 다이카 개신 당시, 일본의 행정 구역에서 각 지방(国)의 행정 중심지는 国府|こくふ|고쿠후일본어라고 불렸다. '부'(府)라는 글자는 오늘날에도 다자이후시(太宰府), 후추시(府中), 호후시(防府), 고후시(甲府), 리후정(利府) 등 여러 도시 이름과 시즈오카시의 옛 이름인 駿府|すんぷ|슨푸일본어 등 지명에 남아있다.

메이지 유신 이후, 새롭게 수립된 메이지 정부는 1868년 부현삼치제를 시행하여 일본을 세 종류의 행정 구역으로 나누었다. 이 중 하나가 府|ふ|후일본어로, 주로 도시 지역에 설치되어 県|けん|켄일본어(농촌 현)과 구분되었다. 영어로는 현과 마찬가지로 Prefecture로 번역된다.

최초의 부는 1868년 6월 14일에 설치된 교토부와 하코다테부(函館府)였다. 같은 해 10월까지 오사카부, 나가사키부(현 나가사키현), 에도부(江戸府, 나중의 도쿄부), 가나가와부(현 가나가와현), 와타라이부(현 미에현 일부), 나라부(현 나라현), 에치고부(越後府, 나중의 니가타부(新潟府), 현 니가타현), 가이부(甲斐府, 현 야마나시현)가 추가로 설치되어 총 10개의 부가 존재했다.

미야타케 가이코쓰는 『부·번·현제사』에서 다음과 같이 언급했다. "부는 모이는 의미, 웃음이 모이는 곳, 즐거움이 모이는 곳, 원한이 모이는 곳 등 "부"도 모이는 의미이다. 관리가 모여 정치를 하는 곳을 정부라고 하며, 옛날에는 각국의 정부를 국부라고 했다. 가이의 고후는 가이 국부, 나가토의 조후는 나가토 국부의 약자이며, 벳푸라는 지명은 분고, 히젠, 도사 등에 있지만, 다른 국부라는 의미일 것이다. 이러한 전례가 있었지만, 지방 정청을 부라고 칭하는 것은 메이지 정부의 초기(게이오 4년 메이지 원년)에 일어났다."

1872년 폐번치현을 거치면서 대부분의 부는 현으로 개칭되었고, 도쿄부, 교토부, 오사카부 세 곳만이 부로 남게 되었다. 미야타케 가이코쓰는 이에 대해 "도쿄는 에도 막부 이후의 유신 정부 소재지, 교토는 헤이안조 이래의 옛 수도, 오사카는 난바조 이래 가장 발달한 상업 도시, 이것을 가치 있게 하기 위해 소도부를 현명으로 개칭했을 것이다."라고 분석했다.

중일 전쟁 중이던 1943년, 일본 내무성은 도쿄의 자치권 강화를 명목으로 도쿄도제를 시행했다.[2] 이 조치로 기존의 도쿄부와 도쿄시가 통합되어 현재의 도쿄도가 출범하였다. 이로 인해 일본의 부는 교토부와 오사카부 두 곳만 남게 되었다. 현재 오사카부를 도(都)로 전환하려는 계획이 논의되고 있으며, 만약 실현된다면 부는 교토부 하나만 남게 될 것이다.

5. 베트남

"부 (행정 구역)"라는 단어는 한월어에서 phủ|푸vie로 차용되었으며, 15세기부터 19세기까지 베트남에서 행정 구역 단위로 사용되었다.[3][4]

이씨 왕조 시기에 처음 설치된 이후 여러 차례의 개편을 거치면서 존재했다. 대체로 최상위 행정 구역 바로 아래 단위로 사용되었다. 예를 들어, 후 레 왕조의 레 성종은 전국에 12개의 승선(承宣)을 두고, 그 아래 행정 단위로 부(府), 주(州), 현(縣), 사(社), 장(場)을 두었다.[8]

특히 베트남이 남쪽과 내륙으로 영토를 확장하는 과정에서, 새롭게 편입된 변경 지역을 부로 나누어 관리하는 방식이 활용되었다.[5]

이후 민망 황제가 1832년 부친 사망 후 중국의 제도를 참고하여 행정 구역을 개편하면서, 부는 새로운 상위 행정 구역인 성(省)과 기존의 하위 행정 구역인 현(縣) 사이의 중간 행정 단위로 자리 잡게 되었다. 이 개편으로 행정 권한은 성의 총독에게 집중되었으며, 현의 지사나 현감의 지위에는 큰 변화가 없었다.[6][7]

참조

[1]

서적

Cambridge History of China, Sui and T'ang China 589-906, Part I

Cambridge University Press

[2]

서적

Local government in Japan

Stanford University Press

[3]

간행물

Colonial Armies in Southeast Asia

[4]

서적

Asia in the Making of Europe, Volume III: A Century of Advance

https://books.google[...]

University of Chicago Press

2021-06-19

[5]

간행물

Southern Vietnam Under the Reign of Minh Mạng (1820-1841)

[6]

간행물

Journal asiatique

[7]

간행물

Mandarins and Martyrs: The Church and the Nguyen Dynasty in Early ...

[8]

서적

大越史記全書 7,8 本紀実録

https://dl.ndl.go.jp[...]

引田利章

2023-12-26

[9]

웹사이트

강화군청 홈페이지

http://www.ganghwa.i[...]

2014-10-28

[10]

문서

개성은 6,25전쟁 이전에는 남한지역이었다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com